あわせて読みたい

なぜ医者は「余命宣告」をあえて短めに伝えるのか…医師・和田秀樹が解説する「余命3カ月」の本当の意味

※本稿は、和田秀樹『医者という病』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです。

■QOLと免疫を下げて死を早めるうつ病の恐怖

シニア世代になればなるほどに、がんや心筋梗塞、認知症などの病気以上に怖いのが老人性のうつ病です。「うつ病など、たかが心の病気」と思われる方もいるかもしれませんが、うつ病を決して軽視してはいけません。

長く生きるのも大切なことではありますが、やはり私自身は楽しく生きることこそが人生の目的だと思うからです。うつ病になれば、毎日心が鬱々として引きこもりがちになり、自分が生きていることで迷惑をかけていると考えるようになり、体や脳をあまり使わなくなって老化が深刻化し、身体機能や精神面がどんどん衰えていきます。

さらに、うつ病になると免疫機能も下がることも明らかになっています。つまり、うつ病は主観的な不幸を感じ、QOLを下げる上に、免疫力が下がって死を早める危険性を伴っているのです。

本来は「心の病気」に対してより一層の配慮をするべきなのに、日本では精神科の教授はたくさんいても、心の専門家やきちんとしたカウンセリングができる人や教えられる人はほとんどいない。ですから、精神科があっても、それを現代の医療体制に上手に組み込めていないのです。

■縦割りの組織が患者を苦しめている

特に、昨今精神科の重要性が増しているのが、終末医療の現場です。

アメリカなどでは、終末医療の現場には必ず精神科の医師がチームの中に加わります。しかし、日本では緩和ケアにおいても精神科医がチームの一員に加わることはほとんどありません。それも、医療業界特有の、縦割りの縄張り意識がいまだ強い上に、薬を使うだけで終末期の心のケアができないので、精神科が役に立たないと思われているのでしょう。

ただ、本来患者さんの利益や幸せを考えるのならば、縦割りの組織をやめて多くの専門家同士が協力する必要があるはずです。どうせ医者に心理ケアができないというのであれば、日本の医療体制もいち早く、アメリカ型のチーム医療に切り替え、臨床心理士や公認心理師のような心の専門家とチームを組むべきではないでしょうか。

■患者の人生より目の前の病気

人間はただ生きているだけでは、幸せになれません。にもかかわらず、患者さんの心や人生を考慮しない医者は非常に多いのです。

そのわかりやすい例が、コロナ禍における医者たちの発言でしょう。新型コロナウイルスは、医者がどのような考え方をするのかを浮き彫りにし、医者という病を白日の下に晒(さら)した病気だったと思います。

私がコロナ禍における感染症の専門家たちの会議の結果を見て、もっとも問題だったと思うのは「コロナという病気にさえかからなければ、ありとあらゆることを犠牲にしていい」という主張がまかりとおっていたことです。

たしかに、感染症の予防という観点では、自粛生活は効果的だったかもしれません。おかげで、コロナだけでなく、肺炎やインフルエンザの患者数も激減しました。ただ、考えるべきは、感染症にならないために、ほかの生活をすべて犠牲にしてよいのかという視点です。

日本の医師たちが推奨する過剰な感染対策により、高齢者は外に出られなくなりました。その結果、筋力が弱って歩けなくなったり、精神的に参ってうつ病が増えたり、人と話す機会が減って認知機能が低下したり……といった弊害が起こりました。

大半の日本の医者は、患者の心の治療についてはほとんど踏み込まないですし、知識がありません。ですから、「それだけ長期間閉じこもっていて人と喋らなければ、うつ病や認知機能に支障が出る人が増えてしまう」という考えが生まれなかったのです。

■日本のコロナ自粛は間違いだらけだった

だからこそ、専門家会議と称する専門バカな人々が、会議で集まって議論しては、ひたすら感染対策の徹底を訴え、自粛を要求し、高齢者は子供や孫と会わないよう指導しました。この対策は明らかに間違いだと思いますが、専門家たちは「死者も感染者数も少なかったのだから、日本のコロナ対策は正解だった」と言います。

高齢者の多いスウェーデンやフィンランドでは、なるべく自粛政策を行いませんでした。それでは、要介護高齢者が急増すると考えたからです。

ところが、もっとも高齢化率の高い日本は、世界で一番長い自粛政策を取りました。彼らの行った感染対策の最大の問題点は、長期的視野が欠けている点です。この後遺症として、5年もしないうちに、要介護者がものすごい勢いで増加しているだろうと私は思っています。

つくづく日本の医者たちは、目の前にいる患者さんの状態や、その患者さんの先々にどのようなことが起こるか予想をする能力が著しく乏しいとよくわかります。

患者のその後の人生がどうなろうと、目の前の病気さえ治れば、あとはどうでもいいと考えているのでしょう。

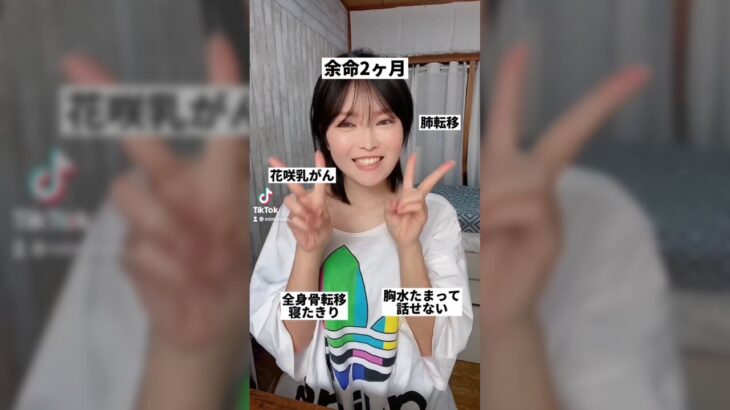

■患者の心を軽視する医者の特徴…余命宣告を短く言う

医者が患者さんの心理的な悪影響を考えていないとわかる場面が、「余命宣告」です。みなさんもドラマなどでご存じだと思いますが、がんをはじめとした命にかかわる重大な病気を患っている患者さんに対しては、医師から余命宣告が行われることがあります。

そして、現実の余命宣告は、ドラマ以上にドライで無感情に行われるようです。当然のことですが、無表情の医師からいきなり「あなたの命はあと三カ月です」などと言われれば、誰しも大きなショックを受けます。

しかし、余命宣告を受けたとしても、あまり心配しすぎるのはよくありません。もちろん、もう少し丁寧に言うことが増えてきたようですが、いずれにせよ短期間での余命を告げられることが多いようです。

なぜなら、余命の期間は、患者さんには短めに言うのが医者にとって常識だからです。どうしてそんな患者の心を曇らせるようなことを言うのかというと、ひとえに医者自身の保身のためです。

たとえば、「あと半年の命です」と伝えたものの、仮に三カ月で亡くなった場合は「あの先生はヤブ医者だ」と恨まれてしまいます。反対に、「半年」と伝えていた余命期間を越えて、1年以上生きられた場合は、「先生のおかげで長生きできました。どうもありがとうございます」と感謝されるでしょう。

■心ある医者は余命宣告をしない

つまり、どう考えても短めに言っておいたほうが、医者にとってはリスクが少ない。ただ、患者さん本人にとっては、余命宣告を短めに言われること自体はたまったものではありません。

精神的なショックが大きくて、気持ちが落ち込み、中には「自分はもう少しで死んでしまうのだ」という思いからうつ病になる方もいらっしゃいます。

心理状態は免疫に大きく影響するので、QOLの低下はもちろん、死期を早めるリスクもあります。

本来、心ある医者であれば余命宣告はしません。仮に嘘であっても「まだまだ元気でいられますよ」「同じ病気で三年以上生きておられた方もいます」などと言って元気づけてあげるべきなのに、自分の評判を優先するがゆえに、患者さんの心理的インパクトなどを考えず、短めの余命を宣告するのです。一方、私の知る名医と言われる方の多くは、治療が難しいことを告げても余命は伝えないそうです。

もちろん生前に財産整理や家族への遺言作成などを行っておきたいという方もいると思います。知りたいという方は「最悪のケースを教えてください」と質問するのが良いでしょう。

その際、短めの余命を言われるケースが多いと思いますので、過剰にショックを受け過ぎない心構えが重要です。

■説明をしない医者はダメな医者

もう一つ、私がつくづく日本の医者には心がないと思うのは、治療に対する説明が非常に不足している点です。

私は、どのような患者さんであろうと、その治療法をきっちりと説明します。自由診療で治療を行う場合は、金額についても包み隠さずお知らせします。

もしその説明を聞いた上で、それでも「受けたい」というのならば治療を進めますし、そうでないなら別の方法を考えます。きちんと説明し、相手の理解を得るのが基本なので、治療方法を勝手に押し付けることはありません。

外科の手術でも十分に説明して手術を受けるかどうかを決めるインフォームド・コンセントがかなり普及してきましたが、内科の場合、血圧が高いというだけでろくに説明をせずに、一生使うような量の薬を処方して、飲むように命令するようなことをします。

このように「治療法を自分が納得した上で選ぶ」という考えは、残りの人生を豊かに生きるために必要なもの。特にシニア以降の患者さんにとっては、欠かせない考え方でしょう。

だからこそ、医者がきちんと治療法やそれに付随する副作用を説明した上で、患者さんが今後の人生をどうやって生きていきたいかを丁寧にヒアリングするべきです。

■自分で生き方を選ぶことの重要性

しかし、大半の医者はろくに説明もせずに薬だけを処方し、やれ「塩分は控えろ」「酒を飲むな」と無理強いしてきます。人に残りの人生の質を左右するような治療を強制する以上は、エビデンスをしっかりと出して説明してほしいものですが、それすらやりません。

一般的に医者というものは、「患者にとっての人生の幸せというものは、長く生きるということ。薬を飲み続けた結果、長く生きられればそれが幸せなのだ」という価値観を押し付けがちでもあります。

その上、医者は自分の考えを否定されるのが大嫌いです。患者から「残りの人生、血圧がちょっと高くてもいいから、こんな味気のないものを食べ続けるのは嫌」「体調が悪くなるから血圧の薬を飲むのは嫌だ」などと言われようものなら、過敏に反応して怒り、患者を叱ることすらあります。

もちろん、その患者さんが「多少寿命が縮まったとしても、もっとおいしいものを食べたい」「血圧が上がって死亡リスクが上がっても、やりたいことをやって生きていきたい」などと自分のQOLを重視した結果、脳卒中や心筋梗塞になったり、予定よりも早く亡くなってしまうケースもあるかもしれません。

しかし、それはその人自身の死生観に基づいた選択です。食べたいものも食べられずにベッドの上で不調に耐えながら長生きするのと、好きなことをやりたい放題やって少しだけ早く死ぬのと、どちらが良いかはその人個人の価値観の問題でしょう。

■医者の言葉を鵜呑みにせず、やりたい放題生きるのがいい

さらに、治療の副作用で早死にしたり、かえって免疫機能を落としてがんになったりすることを、医者は考えてくれません。彼らが言う標準治療は、エビデンスに基づいていないものが大半である上、いろいろな調査研究が新たに出てきてもそれを受け入れようとしない石頭の医師が、残念ながら圧倒的多数です。

ただ、本書の読者のみなさんには、ご自身の残りの人生を限りなく豊かにするために、医者の言葉に流されない付き合い方を、ぜひ実践していただきたいと思います。

———-

精神科医

1960年、大阪市生まれ。精神科医。東京大学医学部卒。ルネクリニック東京院院長、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師。2022年3月発売の『80歳の壁』が2022年トーハン・日販年間総合ベストセラー1位に。メルマガ 和田秀樹の「テレビでもラジオでも言えないわたしの本音」

———-

|

<このニュースへのネットの反応>

![自民議員は非課税「不公平」 確定申告会場で批判相次ぐ [クロ★]](https://trivia.awe.jp/wp-content/uploads/2022/11/150x150-6.jpg)