あわせて読みたい

競争激化でユーザー離れも…キリン氷結「21年売れ続ける秘密」を聞いた

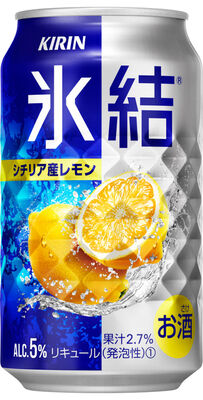

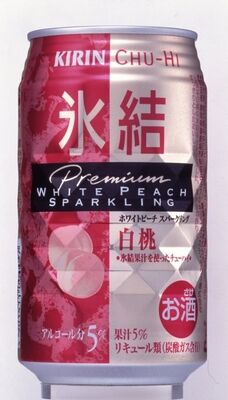

缶チューハイの定番のひとつが、キリンビールの「氷結」。2001年7月の発売以来、これまでに累計168億本以上を売り上げている。キリンビール初の缶チューハイだという「氷結」は、いかにして受け入れられ、市場に定着したのだろうか?

強さの秘密を知るべく、キリンビール株式会社 マーケティング本部マーケティング部 RTD類カテゴリー戦略担当の村上亜美氏に誕生の経緯、発売から現在までの歩みなどを聞くことにした(肩書は取材時)。

会社の正式なプロジェクトではなかった

「氷結」の開発が企画されたのは2000年。洋酒を製造する子会社のキリンシーグラム株式会社(現、キリンディスティラリー株式会社)出身の社員の発案から生まれたものだった。

「新しい缶チューハイをつくって市場を拡大する、という志から開発が始まったと聞いています。会社の正式なプロジェクトとして始まったものではなく、新しい商品をつくりたい、市場を拡大したいという一社員の想いに賛同したマーケターや技術者が集まり、通常業務の合間をぬって研究開発が進められました」

チューハイを変えるチューハイ

当時は缶チューハイ市場が急成長していた頃。焼酎好きの中高年男性に支持されていたが、「氷結」がターゲットにしたのは、缶チューハイに見向きもしなかったりこれからお酒を覚えたりする若年層だった。

「未開拓だった若年層に価値がある商品をつくり、『氷結』ブランドを育成することにしました。当時の開発チームでは『チューハイを変えるチューハイ』『若い女性が出張帰りの新幹線で飲んでいても恥ずかしくないもの』をキーワードにしていたそうです」

味はそれまでの缶チューハイに感じられた、焼酎独特の臭いやガツンとくる味わいとは異なり、飲みやすさを追求。スッキリして飲みやすく果実のほどよい甘さが感じられるものとし、果実由来のほんのりした甘みを担保するためにストレート果汁を使うことにした。

缶チューハイで初めてウォッカを採用

飲みやすくするために採用したのが無味無臭のウォッカ。今でこそ缶チューハイで当たり前に使われているウォッカだが、初めて採用したのは「氷結」だった。

ただ、長年ビールを売ってきたキリンビールでは、缶チューハイの開発・製造に投資し、全社を挙げて販売していくことへの賛同はなかなか得られなかった。懐疑的な社内世論をひっくり返したのは、当時のマーケティング部長だった。

「プロジェクトメンバーが未開拓の市場を見つけ、ターゲットとした若年層に受け入れてもらえるものをつくるために試作を重ねていましたので、経営会議に試作品を持ち込んで試飲してもらい、味で納得してもらいました。味がよかったことから、先陣を切って未開拓の市場を切り開くことに可能性を感じ取ってもらえたようです」

大急ぎでダイヤカット缶を開発

初の缶チューハイだったこともあり、量産に当たっては品質試験をクリアするのに長い時間を要した。缶への充填時にフタがしっかり閉まるか、ガス圧によって缶が変形しないか、これまで使ったことがなかったストレート果汁を使って製造できるのか、といった検証に時間がかり、4月の発売予定が7月にずれ込んだほどだった。

「氷結」の缶といえばダイヤカット缶。発売当初から採用されている。

「『チューハイを変えるチューハイ』をキーフレーズにしていた『氷結』は、今までにない缶チューハイで市場拡大を目指したので、このようなコンセプトにピッタリな缶を開発中の資材から探したところ、ダイヤカット缶がふさわしいとなり、採用が決まりました」

ただ、採用が決まった時点では開発が完了しておらず、大急ぎで仕上げた。ダイヤカット缶はもともと、未来の新商品のために東洋製罐と共同開発を進めていたもので、「氷結」のためにつくられたものではなかったからだ。

ピンチを救った2つのチャレンジ

「氷結」が長く支持されたてきた理由は何か? 村上氏はこのように言う。「時代に合わせてチャレンジすることで変わっていき、お客様への提案の幅を広げてきたことが、長く支持されてきた理由だと思っています」。

これまで一貫して、スッキリしていて飲みやすく飲み飽きない味を追求。発売したフレーバーは期間限定ものも含めて200近くあるという。この20年もの間、後の缶チューハイ市場に大きな影響を与えたチャレンジもしてきた。

初めての大きなチャレンジは、2003年6月に発売した「氷結 プレミアムフルーツ」シリーズ(現在は終売)。シャルドネスパークリングやロゼスパークリング、アップルヌーボーなどを投入。果汁感豊かな味わいを投入することで庶民的な缶チューハイにリッチなイメージを持たせ、飲酒経験が豊富で味にこだわりのある新たなユーザーを獲得した。

新たなユーザーを獲得するためのチャレンジをした一方で、直面したピンチを打開するために果敢にチャレンジした例もある。その象徴が、2008年5月に発売した「氷結 ストロング」。アルコール度数7~9%のストロング系と呼ばれるカテゴリーを生むきっかけなった。

コロナ禍で健康意識の高まりが

当時はリーマン・ショックにより「氷結」ブランド全体の売上が大きく落ち込んだ頃。しかし、「氷結 ストロング」が話題を集めヒットにつながったことで、売上を復調させることに貢献した。

再び成長軌道に乗った「氷結」だったが、2020年に再びピンチを迎える。レモンサワー人気から競争力の高い新商品が相次いで発売されたり、新規参入してきた強力なライバルが現れたりと、市場が一気に激化。ユーザーが他ブランドに流れていった。

このピンチの中で登場したのが「氷結 無糖 レモン」。新型コロナウイルス感染拡大前から少しずつ見られた健康意識の高まりが、コロナ禍で急激に大きくなったことを背景にしてヒットし、売上を立て直す原動力になった。

売場の観察から消費者インサイトを探る

チャレンジの裏では、村上氏のようなマーケターが消費者インサイトから嗜好や生活、価値観の変化を捉えて将来人気が出るものを予測。予測を元に商品コンセプトを立案している。言語化されていない消費者インサイトは見つけるのが容易ではないが、どうやって見つけるのか?

村上氏の場合は、売場の観察。スーパーやコンビニでお客さんの行動を観察しているという。

「お客さんのことは見ないとわからないと思っています。人がどこを歩いて何を考えて生きているのか、買い物をする時にどんな行動を取るか、売場で何を考えて商品をカゴに入れるのかをその場で感じて考え続けないと、インサイトはなかなか掴めないです。在宅勤務が増え家にいる時間が多くなりましたけど、外に出て社会の中にいるようにしています」

言葉にできない内側の思いをのぞく

子供がいる現在はペースを落としたが、以前は毎日、買い物しながら売場でお客さんの行動を観察していたというほど。このフットワークの軽さや売場でのお客さんの行動から何かを感じ取ろうとするところは、人が好きという生来の気質に加えて、キリンビールに入社直後から数年間は大阪で飲食店の営業を担当していた経験が大きい。

「マーケティングは人の心にいかに触れるか、人の心とブランドをどうつなぐかを考えるのが仕事です。お客さんの調査の際、『なぜ氷結を買ってくれているのか』『いろんな商品がある中で毎日氷結を選び氷結があることで気持ちがどんな風に潤っているのか』みたいな、言葉にできない内側の思いをのぞいて、考えながらインタビューするのが好きなんです。

人の気持ちに思いを馳せるのが好きなところは、人との関わりが深かった営業時代の経験も反映されていると思っていますし、マーケターとしての強みにしたいところです」

覚悟を持って「完璧」と言い切る

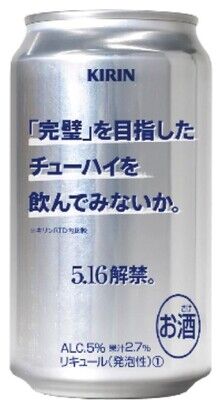

そして2022年のリニューアルで「氷結」は「完璧」と言い切った。しかし、社内では「完璧」と言い切るか否かで議論になった。

「味わいに自信があったし、事前のお客様評価でも高い評価をいただいました。ただ、発売から20年以上も経っているので、無難な味、人工的な味がする、と思われているかつてのユーザーも多いです。『氷結』がこれから成長していくには、かつてユーザーだった人たちに再び購入してもらうことが課題になっていました。

新しくつくった中身に自信がありましたし、飲んでいただいたら絶対に気に入ってもらえると思っていました。飲んでみようと思っていただけるようにするため、覚悟を持って『完璧』と言い切ることにし、まずは飲んでもらうために注意を引くコミュニケーションに踏み切りました」

コアは見失ってはいけない

発売に先立ち商品名を伏せたミステリー缶を100万人規模に配布するサンプリングを実施。缶に「『完璧』を目指したチューハイを飲んでみないか。5.16解禁」と自信を表すメッセージを印字したほど。「氷結」であることばバレないよう、ダイヤカット缶ではなく一般的な缶を使っている。

ミステリー缶を使ったのは、かつてのユーザーにも先入観なく試飲してもらえるようにするため。分かる範囲でかつての「氷結」ユーザーにあえてサンプルを配布したほどだった。

「氷結」が今後も支持されるには何が大切になるのか? 村上氏は「チャレンジし続けること」のほかに「コアを見失わないこと」を挙げる。

「チャレンジし続けること」はこれまでの歴史が物語っているが、「コアを見失わないこと」のコアとは何か? それは、どこよりも果実がみずみずしく、スッキリして飲み飽きないおいしさを軸に味をつくることと、そのことが伝わるパッケージをデザインし消費者コミュニケーションを展開することを指す。パッと華やかな気持ちにし明るくし楽しませる情緒的な価値も見失ってはいけないポイントだという。

現在のユーザーは40代、50代がメイン

発売当初は若年層が圧倒的に多かった「氷結」ユーザーも、現在は40代、50代がメイン。若年層は全体の2割に届くか届かないかぐらいで、今後も続くブランドにするには若年層のユーザー拡大も課題になっている。

「今の若い子たちは感度が高く、自分軸でイイと思ったものを選びたいという志向を持っているように見受けます。SDGsとかソーシャルグッドといった社会課題に対する感度が高いです。若年層に共感してもらえる活動や佇まいは何かについてはチームで議論していますが、共感をベースにブランドを選ぶ傾向にあるので、心から共感してもらえるようなマーケティング活動をしていきたいです」

次の世代に支持してもらえないと、「氷結」ブランドの未来はない。100年続くブランドにするため、時代に合わせて磨き続けていきたいという。

<取材・文/大沢裕司>

【大沢裕司】

フリーライター。『@DIME』『ITmediaビジネスオンライン』『ビジネス+IT』等で主にモノづくり関係のことを取材・執筆しています。著書に『高すぎ! 安すぎ!? モノの値段事典』(ポプラ社)、『バカ売れ法則大全』(共著、SBクリエイティブ)など。 Twitter:@ug_ohsawa